看護師 過去問

第114回(2025年2月)

問13 (午前 問13)

問題文

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

看護師試験 第114回(2025年2月) 問13(午前 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

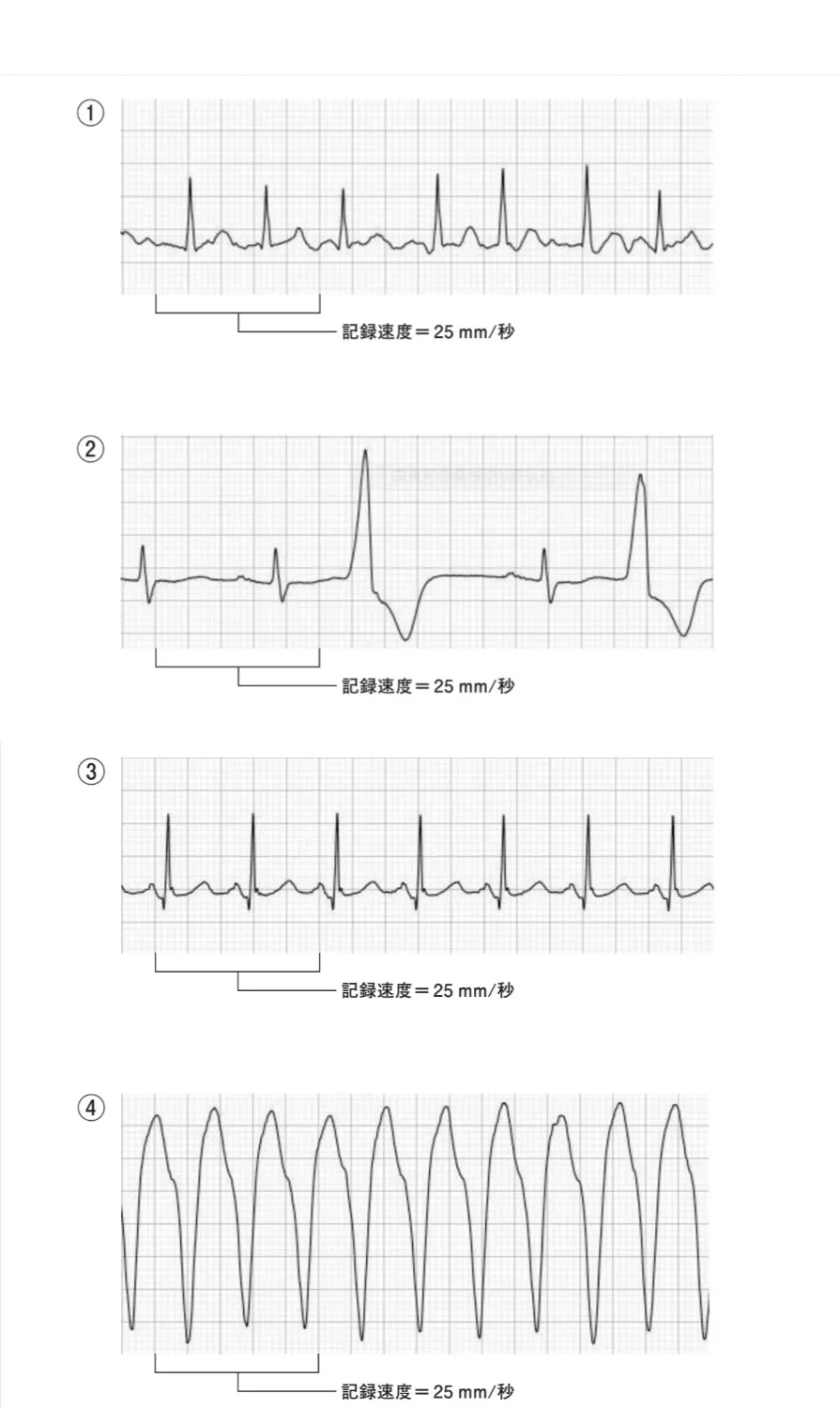

- ①

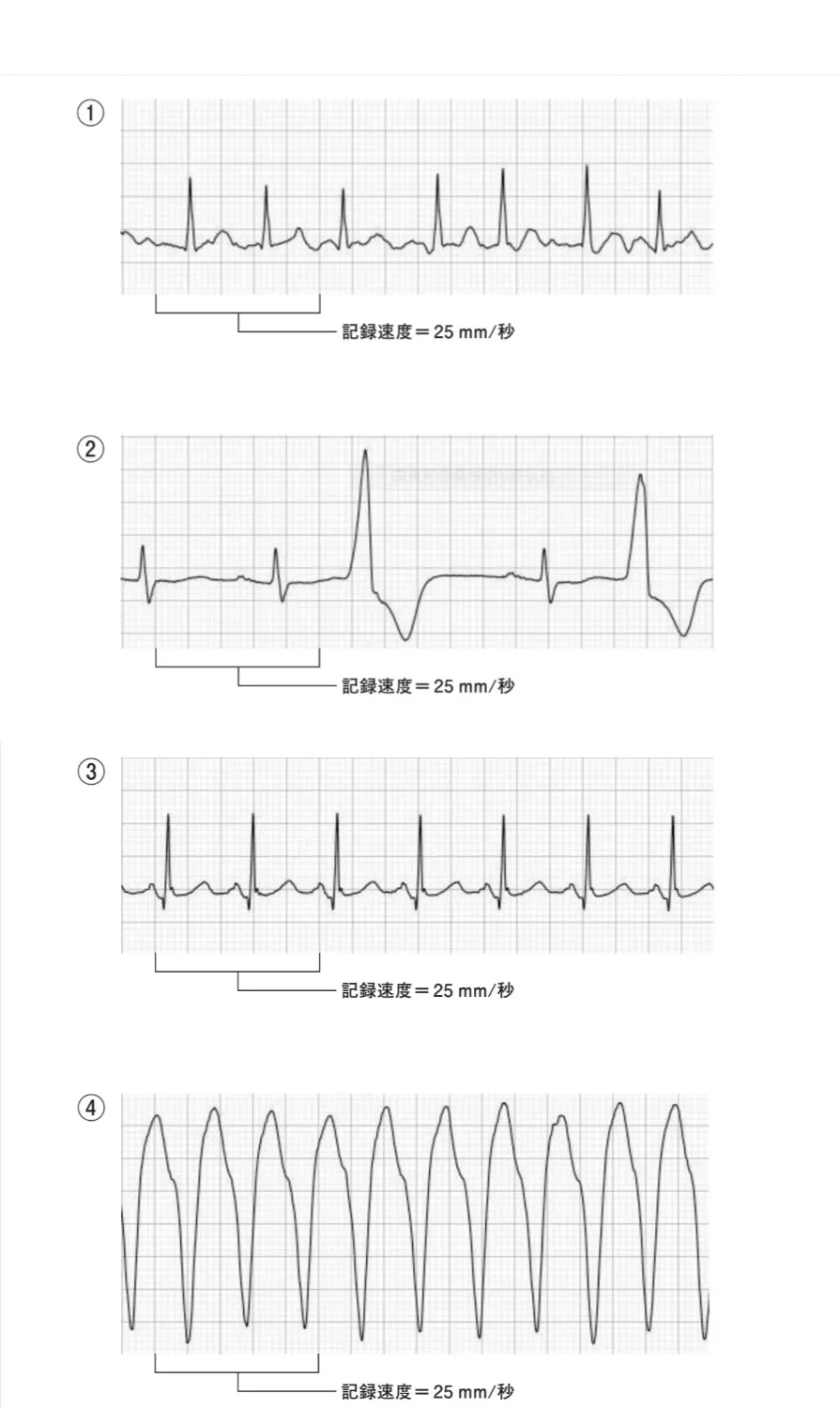

- ②

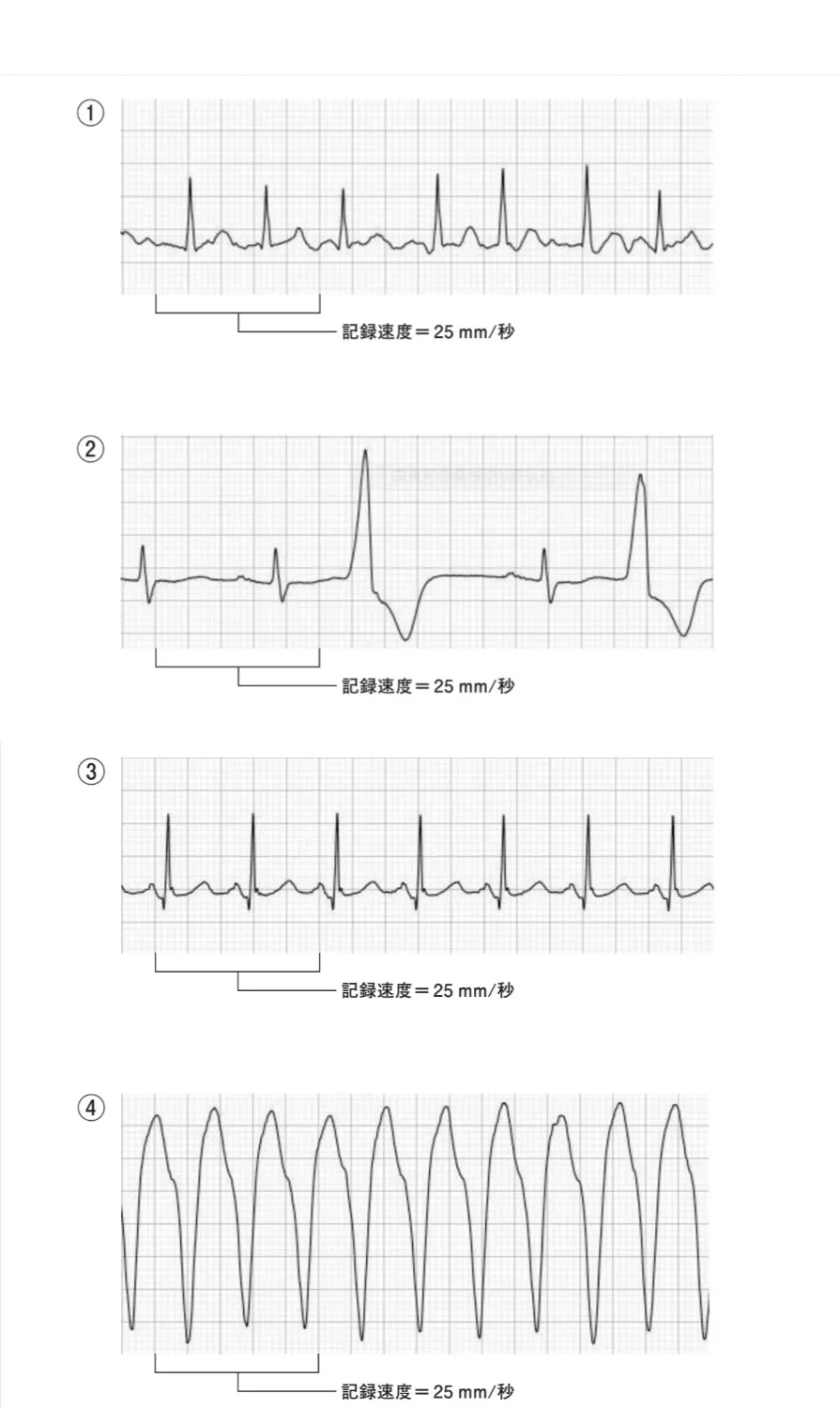

- ③

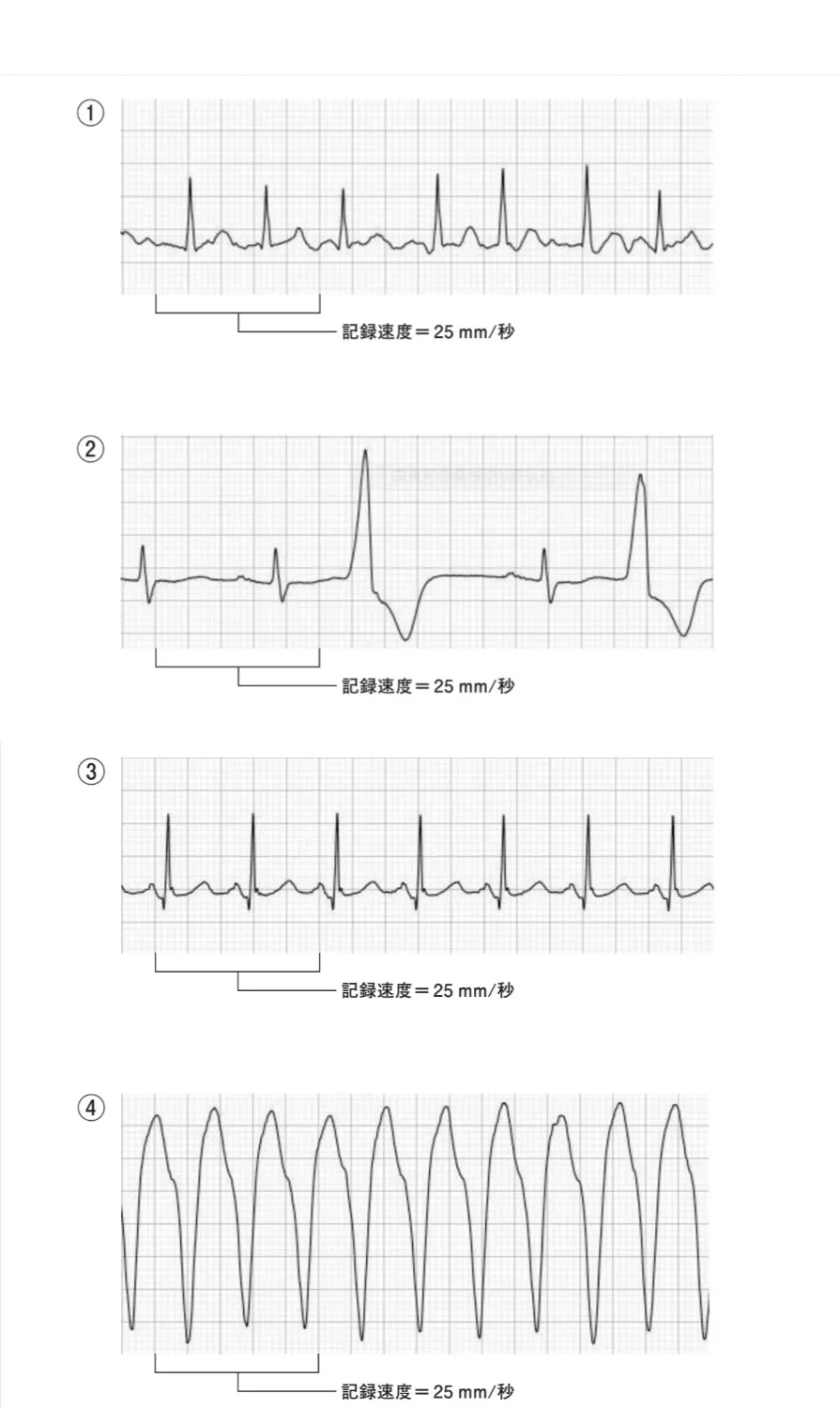

- ④

正解!素晴らしいです

残念...

MENU

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

あん摩マッサージ指圧師

1級管工事施工管理技士

1級建築施工管理技士

1級電気工事施工管理技士

1級土木施工管理技士

運行管理者(貨物)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)

貸金業務取扱主任者

危険物取扱者(乙4)

給水装置工事主任技術者

クレーン・デリック運転士

ケアマネジャー(介護支援専門員)

国内旅行業務取扱管理者

社会保険労務士(社労士)

大学入学共通テスト(国語)

大学入学共通テスト(地理歴史)

大学入学共通テスト(公民)

大学入学共通テスト(数学)

大学入学共通テスト(理科)

大学入学共通テスト(情報)

大学入学共通テスト(英語)

第三種電気主任技術者(電験三種)

宅地建物取引士(宅建士)

調剤報酬請求事務技能認定

賃貸不動産経営管理士

2級管工事施工管理技士

2級建築施工管理技士

2級電気工事施工管理技士

2級土木施工管理技士

JLPT(日本語能力)

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)

問題文

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

看護師試験 第114回(2025年2月) 問13(午前 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

心室頻拍(VT)は致死性不整脈の1つです。心房から心室へ血液が充填される間もなく、心室が早く、絶え間なく動くことで、心臓が空打ちになってしまう状態です。そのため波形の特徴としては、p波(心房の興奮)が確認できず、幅の広いQRS(心室の興奮)が連続して続くといった特徴があります。

QRS波が確認できますが、洞調律のようにR-R間隔が一定ではありません。また基線にもブレ(f波)が見られ、P波がどれかいまいちわかりません。この基線のブレは心房の異常興奮を示す特徴であり、この波形は心房細動の波形と考えられます。

この波形では、P波とそれに続くQRS波が確認できます。他に2箇所、幅の広いQRS波も確認できます。これは心室期外収縮の波形であり、心臓の拍動と別に心室で異常な興奮が起きる時に現れます。

この波形では、P波とそれに続くQRS波を確認できます。またP-P間隔、R-R間隔も一定であることから洞調律であることもわかります。1秒間に2拍以上確認できるので、心拍数は120回/分以上となり、洞性頻脈の波形であることがわかります。

正解

冒頭で述べた通り、P波は確認できず、幅の広いQRS波が連続しています。

心電図は同じ波形でも対象によって形が違うことがあり、混乱しやすいです。

さまざま特徴的な波形がある中で、まず致死性不整脈をしっかり抑えられると良いと思います。

参考になった数1

この解説の修正を提案する

02

正解は、「④」です。

心室頻拍(ventricular tachycardia)は、

心室不整脈の一種です。

心室がけいれんした状態となり、

心室細動に移行する恐れのある、

致死性不整脈です。

誤った解答です。

①の心電図は、

p波が消失しており、f波(基線が小刻みに揺れる)が認められます。

また、RR間隔も不規則です。

これは、心房細動の心電図波形です。

心房細動では、心房が細かく不規則に興奮し、

心室への刺激伝導が不規則となります。

誤った解答です。

②の心電図は、

P波がなく異常に幅広いQRS波が出現し、

RR間隔は一定です。

これは、心室性期外収縮の心電図波形です。

心室性期外収縮は、

心室からの異常な電気刺激により、

定期的な拍動から外れて収縮する不整脈です。

誤った解答です。

③の心電図は、洞調律ですが心拍数が多いです。

これは、洞性頻脈の心電図波形です。

洞性頻脈は、

自律神経の活動の影響を受けて起こります。

正しい解答です。

④の心電図は、

幅広いQRS波が3回以上連続しており、

P波が確認できません。

これは、心室頻拍の心電図波形です。

心室頻拍(ventricular tachycardia)の心電図波形は、「④」です。

心室頻拍では、心拍出量の低下が著しく低下し、

生命に危険を及ぼします。

参考になった数1

この解説の修正を提案する

03

まず、この問題で押さえておきたいことは、心室頻拍の波形の特徴です。

心室頻拍(VT)とは、心室で起こる異所性刺激が連続して発生することで頻脈となります。経過観察でよい場合と、持続すると血行動態の悪化や心筋虚血を生じ、重症化すると心室細動に移行し、突然死に直結することもある、致死的な不整脈となる場合もあります。

心電図波形の特徴としては、以下の2点があげられます。覚えておきましょう。

・単形性心室頻拍…P波がない、幅広い同じQRS波が連続して発生している。

・多形性心室頻拍…QRS波の波形の形が変化し、尖った部分がねじれている。

この波形の特徴は、RR間隔が不規則であり、P波が認識できないこと、また、基線に不規則で細かく小刻みに揺れていることです。これは、心房が細かく痙攣している状態を示しており、心房細動の波形だと考えられます。よって、不適切です。

この波形の特徴は、PP間隔が一定であること、先行するP波がなく、QRS波の幅が広く、異常な形をしていることです。このような波形は、心室期外収縮であると考えられます。よって、不適切です。

心室期外収縮は、発生数や種類によってグレード0~Ⅴの6つの重症度に分類されています(Lown分類)。特にグレード3以上は、致死性不整脈に移行する恐れがあります。覚えておきましょう。

この波形は、リズムは整であり、1個1個の波形自体は正常ですが、拍動数が多いという特徴があります。これは、洞性頻脈の波形と考えられるため、不適切です。

P波がなく、本来細いはずのQRS波が幅広くなっています。そして、幅広いQRS波が3連発以上持続して発生して継続しています。これは、単形性心室頻拍の波形の特徴であり、よって適切です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問12)へ

第114回(2025年2月) 問題一覧

次の問題(問14)へ